|

CULTURA ORALE, MA ANCHE GRANDI LETTERATI E PATRIOTI...

La cultura arbëreshe è orale e preletterata e si basa su una lingua esclusivamente parlata e non scritta, e su manifestazioni, atteggiamenti e comportamenti tipici trasmessi per via orale. Gli albanesi sono una popolazione bilingue: l'italiano rappresenta per loro la lingua dell'ufficialità e l'arbëresh, la lingua della famiglia, che ha per la comunità una sorta di funzione aggregativa. La "gitonia" (il vicinato), la "mikpritia" (l'ospitalità), e la "besa", la parola data, rappresentano alcuni degli elementi più originali e tradizionali della cultura popolare arbëreshe. Sono maggiormente sopravvissuti i riti legati al fattore religioso e le Vallje (ridde), in ricordo di Skanderbeg che nei giorni successivi la Pasqua, la gente rievoca con canti e danze. Questa tradizione è ancora molto viva a Civita, Frascineto, Acquaformosa, Cervicati e Mongrassano. Caratteristica è anche la commemorazione dei defunti: la gente si reca nei cimiteri e ricerca l'unità spezzata dalla morte. Qualche aspetto del passato è possibile coglierlo nella cerimonia del rito nuziale e nel costume, simbolo dell'etnia e capolavoro di artigianato. La religione e la lingua sono i due elementi caratterizzanti della cultura albanofona, l'albanese assieme al greco bizantino rappresenta la infatti la lingua ufficiale della liturgia arbëreshe di rito bizantino. |

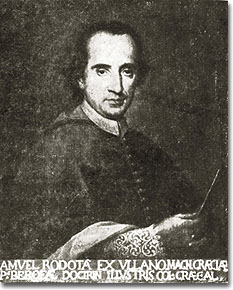

Il

merito di aver propagato la cultura tra gli albanesi d'Italia va dato

alla illustre e benemerita famiglia Rodotà de' Coronei di San

Benedetto Ullano. Il sacerdote D.Stefano Rodotà, aveva

compreso che il miglior modo di istruire i suoi connazionali sarebbe stato

la creazione di un Collegio in Calabria con a capo un Vescovo di rito

greco. Felice Samuele Rodotà, fratello del precedente e

compagno di studi di Papa Clemente XII, ottenne ampie e formali assicurazioni

in proposito. E l'11 ottobre 1732 veniva fuori la prima Bolla di fondazione

del Collegio. che, in onore all'illustre fondatore, veniva denominato:

"Collegio Italo-Albanese Corsini". Il Rodotà, nella sua qualità

di Arcivescovo, otteneva la facoltà di conferire lauree dottorali

in Filosofia Teologica. Il Collegio assunse in seguito, fama di uno dei

migliori del reame delle Due Sicilie, sì da attirare l'attenzione

di Ferdinando IV, Giacchino Murat e Giuseppe Garibaldi. Nel marzo del

1794, il collegio veniva traslocato a San

Demetrio Corone col pretesto che le condizioni climatiche in San

Benedetto fossero poco propizie alla salute degli alunni. E' in questo

Collegio che hanno studiato e si sono formati gli uomini più illustri

italo-albanesi. Ricorderemo fra gli altri: Giulio Variboba, autore delle

Laudi e della vita di Maria Santissima; Francesco Antonio Santori; Giuseppe

Serembe. Ma il più grande poeta fu Gerolamo De Rada che si prodigò

per divulgare le memorie del disperso sangue albanese. Pubblicò

il "Milosao"; nel 1883 fonda il periodico "Fjamuri i Arberit". Il

merito di aver propagato la cultura tra gli albanesi d'Italia va dato

alla illustre e benemerita famiglia Rodotà de' Coronei di San

Benedetto Ullano. Il sacerdote D.Stefano Rodotà, aveva

compreso che il miglior modo di istruire i suoi connazionali sarebbe stato

la creazione di un Collegio in Calabria con a capo un Vescovo di rito

greco. Felice Samuele Rodotà, fratello del precedente e

compagno di studi di Papa Clemente XII, ottenne ampie e formali assicurazioni

in proposito. E l'11 ottobre 1732 veniva fuori la prima Bolla di fondazione

del Collegio. che, in onore all'illustre fondatore, veniva denominato:

"Collegio Italo-Albanese Corsini". Il Rodotà, nella sua qualità

di Arcivescovo, otteneva la facoltà di conferire lauree dottorali

in Filosofia Teologica. Il Collegio assunse in seguito, fama di uno dei

migliori del reame delle Due Sicilie, sì da attirare l'attenzione

di Ferdinando IV, Giacchino Murat e Giuseppe Garibaldi. Nel marzo del

1794, il collegio veniva traslocato a San

Demetrio Corone col pretesto che le condizioni climatiche in San

Benedetto fossero poco propizie alla salute degli alunni. E' in questo

Collegio che hanno studiato e si sono formati gli uomini più illustri

italo-albanesi. Ricorderemo fra gli altri: Giulio Variboba, autore delle

Laudi e della vita di Maria Santissima; Francesco Antonio Santori; Giuseppe

Serembe. Ma il più grande poeta fu Gerolamo De Rada che si prodigò

per divulgare le memorie del disperso sangue albanese. Pubblicò

il "Milosao"; nel 1883 fonda il periodico "Fjamuri i Arberit". |

A

questi luminari della letteratura albanese seguono ancora: D.Vincenzo

Stratigò da Lungro; Pasquale

Baffi da S.Sofia d'Epiro, martire

della Repubblica Napoletana, eminente filosofo; Domenico Mauro da S.Demetrio

Corone, cospiratore e letterato insigne, patriota e capo del movimento

insurrezionale calabrese, deputato al Parlamento Italiano; Pasquale Scura

da Vaccarizzo Albanese, patriota

fervido, fu ministro di Grazia e Giustizia con Garibaldi nel 1860; Francesco

Crispi, avvocato e statista di grande fama, fu due volte Presidente del

Consiglio dei Ministri. A queste figure di letterati è necessario

metterne in risalto le più rappresentative del Risorgimento Italiano:

Domenico Dramis, cospiratore ardito che partecipò ai moti del 1844;

Giovanni Mosciaro, carbonaro fervente; Agesilao Milano che tentò

di uccidere nel 1856 il re Ferdinando Il durante una parata militare.

Nonostante anni di discriminazioni culturali le comunità arbëreshë

sono riuscite a sopravvivere conservando molte delle loro tradizioni e

dei loro riti, e negli ultimi tempi, sono state al centro di un complesso

processo di risveglio culturale non più circoscritto ad un cerchio

ristretto di intellettuali, in particolar modo ai papàs (i preti

di rito greco), che nei secoli hanno salvaguardato la tradizione della

identità linguistica e culturale italo-albanese. A

questi luminari della letteratura albanese seguono ancora: D.Vincenzo

Stratigò da Lungro; Pasquale

Baffi da S.Sofia d'Epiro, martire

della Repubblica Napoletana, eminente filosofo; Domenico Mauro da S.Demetrio

Corone, cospiratore e letterato insigne, patriota e capo del movimento

insurrezionale calabrese, deputato al Parlamento Italiano; Pasquale Scura

da Vaccarizzo Albanese, patriota

fervido, fu ministro di Grazia e Giustizia con Garibaldi nel 1860; Francesco

Crispi, avvocato e statista di grande fama, fu due volte Presidente del

Consiglio dei Ministri. A queste figure di letterati è necessario

metterne in risalto le più rappresentative del Risorgimento Italiano:

Domenico Dramis, cospiratore ardito che partecipò ai moti del 1844;

Giovanni Mosciaro, carbonaro fervente; Agesilao Milano che tentò

di uccidere nel 1856 il re Ferdinando Il durante una parata militare.

Nonostante anni di discriminazioni culturali le comunità arbëreshë

sono riuscite a sopravvivere conservando molte delle loro tradizioni e

dei loro riti, e negli ultimi tempi, sono state al centro di un complesso

processo di risveglio culturale non più circoscritto ad un cerchio

ristretto di intellettuali, in particolar modo ai papàs (i preti

di rito greco), che nei secoli hanno salvaguardato la tradizione della

identità linguistica e culturale italo-albanese. |